9月21日上午,“道路与交通工程教育部重点实验室2025年开放课题汇报会”以视频会议形式线上举行。重点实验室副主任王雪松教授、重点实验室副主任杨群教授、学院副院长朱兴一教授、交通运输规划与管理系滕靖教授、段征宇副教授组成专家组成员。会上审议了2023年度开放课题结题报告、2024年度开放课题中期报告,并对2025年度开放课题申请书进行了评审。会议由王雪松教授主持。

2023年度开放课题共有7项,将于今年底结题,课题负责人北京大学余庆博士后、河海大学单肖年副教授、河南理工大学范小彬副教授,河北工业大学梁心雨博士、大连理工大学胡明君副教授、北京工业大学丁勇杰教授、长安大学邢成炜副教授分别汇报了课题完成情况。各课题在理论研究、技术创新、著作论文、发明专利等方面均取得了良好的进展,部分课题的成果具有较强的创新性和实用性。其中,北京大学余庆博士后、大连理工大学胡明君副教授完成的课题被评选为优秀。专家组依据课题合同书要求,审查课题成果及考核指标,并对课题结题提出了进一步建议。

北京大学余庆博士后主持的“基于轨迹知识图谱的电动汽车时空行为模式挖掘与充电设施布局优化”课题评为优秀 。该课题融合手机信令、电动汽车轨迹等多源时空大数据,构建了轨迹知识图谱以深刻描绘个体出行活动模式 ,并开创性地结合多智能体仿真技术 ,自下而上地生成了大规模、个体级的电动汽车出行与充电行为,实现了城市级充电需求的精准预测与充电设施的科学布局优化 。该研究突破了传统充电桩选址中决策数据不足、模型泛化能力弱的瓶颈 ,最终成功研发出“充电网络需求刻画与时空规划平台”,为城市新能源基础设施的科学规划与高效运维提供了全新的技术手段。依托课题已发表高水平学术论文8篇,其中SCI论文7篇,系列研究成果发表于《自然·通讯》(Nature Communications)、《应用能源》(Applied Energy)等国际顶级期刊 。

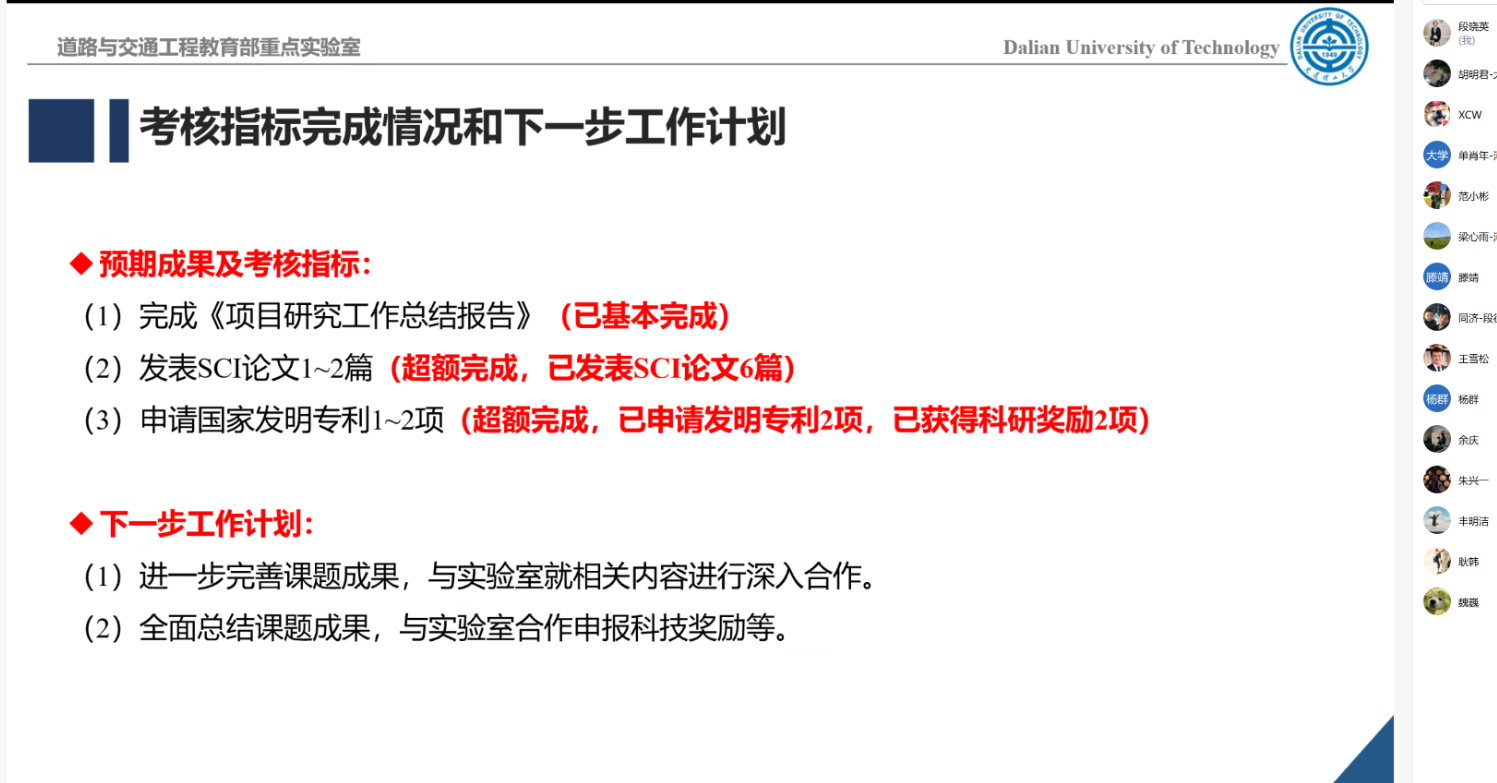

大连理工大学胡明君副教授主持的“多孔沥青混凝土复杂环境耦合老化行为机理与老化主动抑制方法研究”课题评为优秀。该课题系统解析多孔沥青路面材料耦合老化机理,提出基于老化动力学的多孔沥青路面材料耦合老化解耦方法,发明多孔沥青路面材料老化梯度研究方法,揭示老化基因梯度变化规律,构建空隙结构特征—老化梯度—性能劣化关系模型;创新提出抗老化功能材料微波氧化活性增强及机理解析方法,形成基于综合性能的最佳耦合老化抑制技术,为长寿命、高性能多孔沥青路面提供技术支撑。依托课题发表SCI论文6篇,申请发明专利2项,合作申报科技奖励2项。

2024年度开放课题设立8项,课题研究处于中期阶段。各课题负责人汇报了课题中期进展情况,专家组结合中期成果和课题合同书要求,对每项课题都给予了建议,评委老师提出在课题专业方面可与同济大学相关方向老师进行沟通研讨,增强专业领域的学术交流,鼓励合作。

2025年度重点实验室开放基金共收到了25份申请书,实验室组织专家对申请课题进行了评审。考虑申请课题的研究意义、研究内容和方法的合理性、研究的创新性、研究基础和条件、研究的预期成果,最后评选出10项申请课题进行资助。

审批通过的10项课题分别是《极重交通用聚酰胺/沥青复合胶结料多尺度性能调控(上海交通大学)、《基于摩擦纳米发电的路面抗滑性能感知与风险识别研究》(广州航海学院)、《基于车辆振动响应的沥青路面开裂智能识别方法研究》(山东理工大学)、《基于自动驾驶测试的信号控制交叉口适驾性研究》(华南理工大学)、《“强-弱计划”轨道交通网络智能运行与协同控制》(上海工程技术大学)、《基于混合动作优化的CAV 混行交叉口自动驾驶决策控制协同方法》(华北水电水利大学)、《基于外部环境与监管状态匹配度评估的动态接管策略研究》(北方工业大学)、《考虑稀有场景的自动驾驶车辆个性化换道控制方法》(上海理工大学)、《电动汽车用户补能行为建模与碳减排效应评估研究》(潍坊学院)、《驾驶视角下基于行车图像的公路线形解构与安全性评估》(长沙理工大学)。

附:

道路与交通工程教育部重点实验室(同济大学)自2010年以来设立开放基金共计92项,资助资金272万,资助了道路与交通科技前沿和交叉学科的研究,主要支持的研究方向有:1.特殊路基变形理论与控制技术,2.重载耐久路面设计理论与技术,3.道路交通主动安全理论与技术,4. 智能交通管理与运行控制技术,5.车路协同理论与智能网联测试。

重点实验室每年初会在同济大学交通学院网站及基地平台网站发布“道路与交通工程教育部重点实验室开放基金申请公告”。

近几年的开放课题吸引了众多国内外优秀学者申请。目前重点实验室已经建立了完善的开放课题管理制度,保障了课题评选、研究开展、课题结题的顺利进行。受资助的课题利用重点实验室先进的平台设备和研究条件,开展前沿探索和科技创新,为交通运输事业发展和学科建设提供科技储备,为国家战略、经济社会发展做出了贡献!

道路与交通工程教育部重点实验室供稿